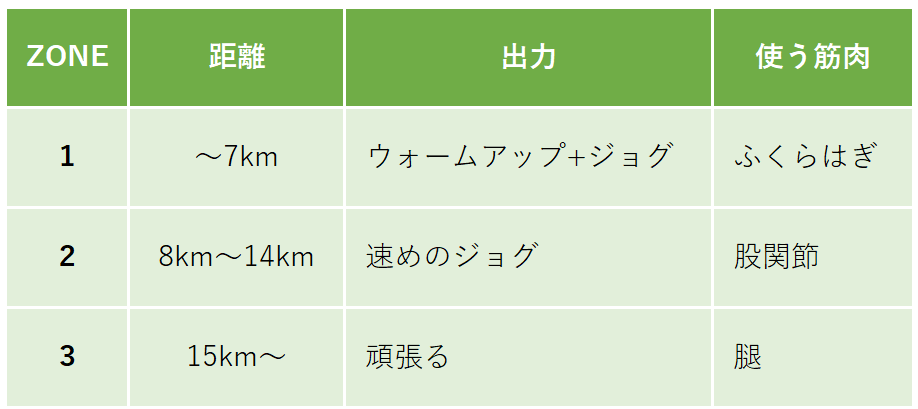

- 鉄則「3分割して考える」

- 3つのゾーンの走り方

- 筋肉の使い分け方

- 予備知識「ピッチとストライド」

- 3パターンのピッチとストライド

- ピッチとストライドの調整方法

- なぜピッチとストライドを調節するのか

- 使う筋肉を替える理由

- 事例

- 給水・補給も3分割

- さいごに

鉄則「3分割して考える」

ハーフマラソン攻略の鉄則は

ハーフマラソンは21kmを走るスポーツです。

※正確には21.0975km

ちょうど3の倍数なので、以下のように3分割して考えるのに向いています。

- ~7km

- 8km~14km

- 15km~

3つのゾーンの走り方

3分割した各ゾーンの走り方はざっくりと以下のようなイメージです。

- ウォームアップ+ジョグ

- 速めのジョグ

- 頑張る

ゾーン3を「頑張る」ので、そのために使う筋肉も3段階に分けることをオススメします。

ん?筋肉?どゆこと?

筋肉の使い分け方

ゾーン別に使い分ける筋肉は以下のとおり。

- ふくらはぎ

- 股関節

- 腿

表にするとこんな感じですね↓

いや、筋肉なんか言われてもワケわからん!と思うので、もう少し具体的に解説します。

予備知識「ピッチとストライド」

さて、筋肉の活かし方を解説する前に

まず、2つのランニング用語を覚えておいてください。

- ピッチ ・・・ (1分当たりの)歩数

- ストライド ・・・歩幅

走るペースはピッチを上げても、ストライドを広げても速くなります。

逆にピッチを下げるかストライドを縮めると、ペースは遅くなります。

例1 ストライドが広い場合

AさんとBさんが1分間に同じ歩数(ピッチ)だとして

AさんよりBさんの方が歩幅(ストライド)が広かった場合

→Bさんのほうが移動距離が長くなります

つまり同じ1分間でもBさんの走行ペースのほうが速くなる、というわけです。

例2 ピッチが多い場合

CさんとDさんが同じ歩幅(ストライド)だとして

CさんよりDさんの方が1分あたりの歩数(ピッチ)が多かった場合

→Dさんのほうが移動距離が長くなります

つまり同じ1分間でもDさんの走行ペースのほうが速くなる、というわけです。

おさらい

これはテストに出るので、ここで覚えていってください。

- ピッチ ・・・ (1分当たりの)歩数

- ストライド ・・・歩幅

で、3分割の話にもどります!

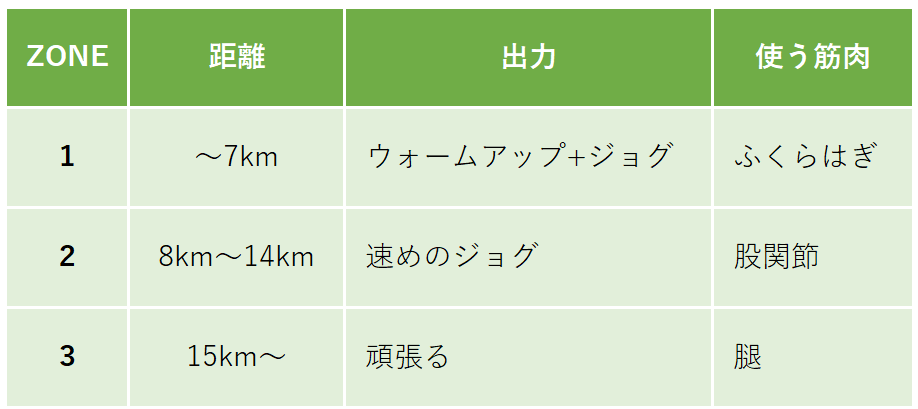

3パターンのピッチとストライド

もう一度こちらの表をみてください。

ここにピッチとストライドの概念を取り入れてみましょう。

- ピッチ低+ストライド短

- ピッチ高+ストライド短

- ピッチ低+ストライド長

このようになります。

もう少し噛み砕いて言うと──

- ピッチ(歩数)少なく、ストライド(歩幅)も短く

- ピッチ(歩数)だけ増やし、ストライド(歩幅)は短いまま

- ピッチ(歩数)は戻し、ストライド(歩幅)を伸ばす

となりますが、肝心なのはこれをどうやって調節すれば良いのか?ってことですよね。

ピッチとストライドの調整方法

ということで、ピッチとストライドの調整方法を伝授します。

結論から云うと、

- ピッチ・・・音楽のテンポ

- ストライド・・・腿上げ+前傾

ピッチの調整方法

ランニングのピッチと音楽の音楽のテンポ(リズム)はほぼ同義と思っていただいて構いません。

- ピッチ・・・1分間の歩数(単位:spm)

- テンポ・・・1分間の拍数(単位:bpm)

テンポが160bpmの音楽の拍(リズム)に合わせて走ればピッチは160spmになりますし、180bpmの音楽の拍(リズム)に合わせて走れば、180spmになる、

それだけです。

数字が大きいほどピッチが速い(高い)、小さいほどピッチが遅い(低い)ことを表します。

160bpm, 180bpmってどれくらい?という方はコチラを↓

そんな都合の良い音楽知らないんだけど、という方はコチラをご覧ください↓

宣伝w

ストライドの調整方法

ストライド(歩幅)を広げる上で気をつけなければならないのは、無理に歩幅を広げようと大股で走ってしまうことです。

なぜなら、大股で走ると「地面を蹴る脚」と「着地をする脚」がダブルで衝撃を受けて、体力を削られるからです。

そうならないために、自然にストライドを広げるコツを2つ伝授します。

- 前傾姿勢

- 腿上げ

この2つです。

前傾姿勢

前傾姿勢になると、より前のめりで着地できるので自然とストライド(歩幅)が伸びます。

理想的な前傾姿勢とは

- 両足で直立して

- 両足を地面に着けたまま

- 体全体を前に倒していくと

- あるポイントで片足が前に出る

その角度が理想的な前傾姿勢です。

走っているときは気づきませんが、思ってる以上に前傾しなければなりません。

でも、それだけ前傾すると自然に前に足が出ていき無理なくストライドを伸びるんです。

腿上げ

前傾姿勢にプラスしたいのが、腿上げです。

腿を上げることによって滞空時間が長くなる(接地の間隔が広がる)ため、必然的にストライドが伸びます。

ただし、その場で腿上げをしてみるとわかりますが、長時間続けるとそれだけでも結構疲れるんですよね。

ゾーン3以降にストライドを伸ばすようにしているのは、そこに理由があります。

なぜピッチとストライドを調節するのか

さて、話を元に戻しましょう。

ピッチとストライドが分かっても目的がわからないと本末転倒ですね。

ってことで、再びこの表に戻ります。

そうそう。使う筋肉も3分割したほうがいいという話でした。

- ふくらはぎ

- 股関節

- 腿

そのためのピッチとストライドの調節でした。

なぜピッチとストライドを調節したほうが良いかというと…

「使う筋肉が替えられるから」です。

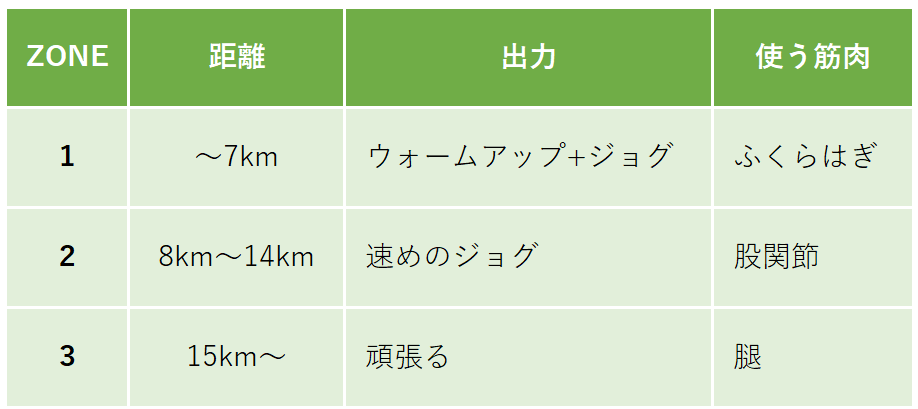

使う筋肉を替える理由

なぜ、使う筋肉が替えたほうが良いかと云うと、

- ピッチ低+ストライド短

- ピッチ(歩数)少なく、ストライド(歩幅)も短く

- 小さい筋肉であるふくらはぎを使う

- ピッチ高+ストライド短

- ピッチ(歩数)だけ増やし、ストライド(歩幅)は短いまま

- 脚を回すために股関節を駆使

- ピッチ低+ストライド長

- ピッチ(歩数)は戻し、ストライド(歩幅)を伸ばす

- 脚を上げるために腿を活用

ピッチとストライドを調整することで、自然と上記のような筋肉の使い分けが実現できてしまいます。

これは使わない手はないでしょ?笑

事例

本番でいきなりできないので、日頃から短い距離でも

- ピッチ低+ストライド短

- ピッチ高+ストライド短

- ピッチ低+ストライド長

※練習なら7km~14kmのビルドアップ走が良いです

私の例で恐縮ですが、

【やったぜ】とうとうハーフの距離達成!20km超走ったのは3年前に熱中症で運ばれたとき以来😅長いようで短かったけど、ここまで戻ってこれたのは𝕏の皆さんのおかげ。本当にありがとうございます!とりあえず2024年の目標は達成してしまったので、あと9ヶ月はダラダラ過ごそうと思います笑 #朝ラン pic.twitter.com/vLrx2ShWWg

— ユーキ・シロヤンマ・コーフン🌵 (@you_key69) 2024年3月24日

このときも

#朝ラン 21.1km

— ユーキ・シロヤンマ・コーフン🌵 (@you_key69) 2024年11月8日

ちゃんと寒い…🥶

でも、おかげでハーフが走れました!!(褒めて) pic.twitter.com/RpLllGk2uN

このときも

三分割のイメージで走りました。

役に立ちそうで立たないけど少し役に立つかもしれないので、良ければ参考にしてみてください^^

給水・補給も3分割

暑い時期でなければこのタイミングで給水・補給をすると気持ちのスイッチも切り替えやすくて良いですね。

さいごに

ということで、日曜日のハーフマラソンはこの戦略で走ります。

目標タイムは決めていないけど、この走り方の良いところはその日の体調でムリなく上げて、気持ちよくフィニッシュできるので気に入っています。

めざせ、完走!