こんな方にオススメの記事

マラソンで長時間走り続けられる「持久力」ってどうやって鍛えればいいの?

そもそも、持久力とは?スタミナとは?

喫緊の課題、サブ3を達成するための持久力について考えてみました。

スピードタイプの弱点

私事で恐縮ですが、

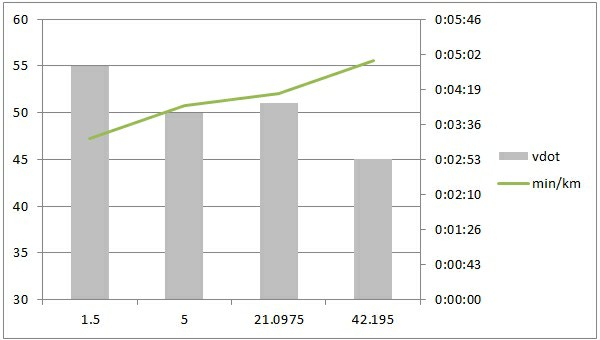

- 1500mは5分切れる(VDOT=55)

- ハーフマラソンは90分(VDOT=51)

- でもフルマラソンは3時間半レベル(VDOT=45)

と極端なスピード偏重です。

| km | Time | Pace | VDOT |

|---|---|---|---|

| 1.5 | 0:04'57 | 3'18/km | 55 |

| 5.0 | 0:19'54 | 3'59/km | 50 |

| Half | 1:29'17 | 4'14/km | 51 |

| Full | 3:27'29 | 4'55/km | 45 |

スピードタイプというと聞こえはいいですが、要するに持久力がないのです。

サブ3を達成するにはスピード(4'15/km)も必要ですが、それを3時間維持する持久力も必要です。

どうやったら持久力がつくのか、分解して考えてみました。

持久力とは何か

一般的な解釈とは違うかもしれませんが、ここでは

まずはその根拠を説明していきます。

「理屈なんてどうでもいい、対策をおしえてくれ!」という方は読み飛ばしていただいて構いません( ^ー゜)b

速筋と遅筋のちがい

スピードタイプと持久力タイプの大きな違いはなにかというと、筋肉を構成する繊維の割合のちがいです。

筋肉は、速筋繊維と遅筋繊維の2種類がくみ合わさって構成されています。

- 速筋

- 白色

- 無酸素系システムの柱

- 短距離走など瞬発的な運動向き

- 使うと太くなる

- 鍛えやすく衰えやすい

- 遅筋

- 赤色

- 有酸素系システムの柱

- マラソンなど小さな力を持久的に発揮する運動向き

- 使うと毛細血管が増える

- 鍛えにくく衰えにくい

これはトリビアですが、魚で例えると

- 近海で泳ぐタイやヒラメは素早く獲物を捕らえ、一瞬に逃げる速さをもった白身

- 遠海で泳ぐマグロやカツオは長時間回遊するスタミナをもった赤身

というのも同じ理屈です。

筋繊維の構成比

人間は一般的に赤色(遅筋)の割合がおおく、その比率は55:45なんだとか。

しかし、その構成比率は遺伝的に決まっているそうで、

瞬発力に優れたスプリンターは生まれつき速筋が多く、持久力に優れたマラソンランナーは生まれつき遅筋が多いのです。

とのこと。

※引用はすべて後述する参考文献からの抜粋です

スプリンターの方々と比べるのは畏れ多いのですが、たぶん私は先天的に速筋の比率が多いんだと思います。

速筋の割合 = -59.8+69.8×(50m走の秒速÷12分間走の秒速)

あくまで目安ですが、上記公式にもとづいて計算してみたら速筋・遅筋の割合が60.6:39.4になりました。

速筋比率が多い上に、SITなどのスピード練習をやっていたので、スピードばかり伸びてしまったのではと推測しています。

速筋タイプの弱点

さらに悲報です。

遅筋が多く、速筋が少ないほど筋機能は高くなります。

つまり、速筋が多いスピードタイプほど筋機能(筋肉の機能)が弱い可能性があるのです。

そしてその筋機能が弱いとどうなるか。

最大酸素摂取量が心臓や肺(心肺機能)と筋肉の機能(筋機能)の両者に左右されるとしたら、無酸素性代謝閾値は筋機能のみで決まります。

最大酸素摂取量の一部と無酸素性代謝閾値のほぼすべてを損なってしまっていることになるのです。

ランニングパフォーマンスの3要素

ランニングのパフォーマンスを決めるのは

- 最大酸素摂取量(VO2Max)

- 無酸素性代謝閾値(AT)

- ランニングエコノミー(RE)

- 最大酸素摂取量

- 排気量のようなもの

- 無酸素性代謝閾値

- ガソリンを節約しながら走れるギリギリのスピードのこと

- ランニングエコノミー

- 燃費のようなもの

さらに追い打ちをかけてすみませんが、

ランニングエコノミーを決める最も大きな要素は、ランニングフォームです。

何を言わんとしているかと云うと

- フォームを支えるのも筋機能

- 着地衝撃を受け止めるのも筋機能

- バネのように地面を蹴るのも筋機能

です。

もうお分かりと思いますが、筋力がないとRE(燃費)まで悪くなってしまうのです。

持久力 ≒ 筋力の根拠

以上のことから、筋力がないと速く、長く走るためのランニングパフォーマンスの大半を損なってしまっていると云えます。

冒頭で、

持久力を鍛えるには?

では持久力を鍛えるにはどうすればいいか?

これはかなり実感としてあります。

30kmの壁とか35kmの壁にぶち当たるときは、息が上がって苦しいのではなく、脚が重くて上がらない筋力不足の状態だからです。

なので、スピードタイプについては心肺よりも一歩でも多く踏み出せるように、筋力をつけなければなりません。

心肺より脚を鍛える3つの方法

では、持久力を高めるためにどんなトレーニングが有効なのか。

私が行きついた結論は

具体的には、この3つ。

- 坂道SIT

- セット練

- レイヤートレーニング

解説します。

坂道SIT

平地だと心肺に追い込めるSIT(Sprint Interval Training)ですが、坂道でやると脚の筋力を攻めることができます。

やり方はカンタン。

平日のSITをはじめてから、おかげさまでVO2Maxはかなり上がりました。

でも平地でやっていると心肺ばかり追い込んでしまい、脚が音を上げることはなかったのです。

そこで最近、持久力強化を目的に坂道SITをに切り替えました。

その結果、ハムストリングが筋肉痛なりつつあります。

もっとも短時間で心肺より脚を追い込めるのはこの坂道SITではないでしょうか。

セット練

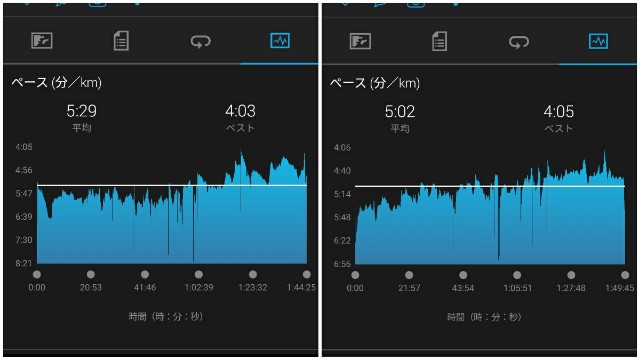

セット練(セット練習)とは

2日連続、強度の高い練習をすること

フルマラソン終盤の走りを意識して、強度の高い練習の翌日、疲労の完全回復前に負荷の高い練習を追加すること

2日に負荷を分散できるので、1回で30kmや40kmを走るより故障しにくいというメリットがあります。

たとえば、こんな感じ。

- ビルドアップ

- Eペース -30秒 ~ Mペースくらいまで

- 距離・時間

- 20kmまたは90分

- 2日連続行う

いわゆるミドルの距離を、行きはゆっくり帰りは速めにというスタンスです。

これを2日連続やることがポイントで、2日目にもなると10kmくらいの地点で、だいぶ脚に疲労を感じはじめます。

目的は、

- 疲れている状態を意図的につくりだし

- 遅筋を使いながら

- いかに効率よくエネルギーを使うか

- いかにランニングフォームを維持するか

エネルギーを使う練習

マラソン等の有酸素運動では主に脂肪がエネルギー源になります。

脂肪を長時間燃やし続けてエネルギーに換えるわけですが、燃焼には酸素が必要です。

前述の通り、遅筋を使うと毛細血管が増えます。

酸素は毛細血管をとおって全身に供給されるので、すなわち酸素を取り込める量が増えます。

するとより効率よく脂肪燃焼し、エネルギーが供給できるようになるのです。

※すみません。ミトコンドリアとかATPの話は私もよく分かってないので、すっ飛ばしましたo(_ _o)

ちなみにエネルギー源は脂肪の他に糖があります。

しかし、

- 糖の貯蔵量は少なく、脂肪より先に燃焼される

- 糖の燃焼が終わった後に、脂肪燃焼が始まる

という特性もあり、これがセット練と相性バツグンなのです。

セット錬では、前日の練習で多くの糖分を消費しているため、すぐに脂肪燃焼するトレーニングが開始できます。

フォームを維持する練習

スピードタイプあるあるかもしれませんが、3kmくらいまではフォームをスピードでごまかせるんですよね^^;

最後、フォームが乱れてることは分かっていながらも、気合いで乗り切る、みたいな。

しかし、5kmとかそれ以上の距離になってくるとそうは問屋が卸さない。

最初のごまかしが後々ボディーブローのように効いてくるんです。

もともとスロージョギングからランニングを始めた私ですが、

- ピッチが遅くなる

- 体幹が弱いから横ぶれする

- 股関節が使えず膝下ばかりで走る

- ブレーキをかけて走ってしまい、前腿が筋肉痛

というように筋肉がうまくつかえておらず、ダメージが大きくて避けるようになっていました。

しかし、今こそその苦手と向き合うときです!

ゆっくり走りつつもフォームを意識して

- ピッチを速めに

- 一直線上に着地する

- 股関節から脚を起動させる

- 着地も引きずらないようにトントン置いていくイメージで

ひとつひとつ点検しながら理想のフォームを目指しましょう。

モチベーションを保つ練習

よほどのHENTAIランナー(誉め言葉)でもないかぎり、ひたすらゆっくり90分とか20kmとか走れません。暑いし。

そんなとき、目標があるとモチベーションが維持できます。

オススメは古墳・城址などの文化財めぐりか。

(またその話か!という方はスルーしてください (;^ω^A)

先日も初日は忍勝寺山古墳、2日目は駒野城跡をめざして走ってきました。

今朝の城址ランムービー。平日はBGM小さめでお送りしております😌 pic.twitter.com/okeltjZxyX

— あおやまゆうき🌵非接触型ランナー (@you_key69) 2020年6月8日

前述のとおり、往路はゆーっくり。

目的地に着いたら、今度は早く帰ることをモチベーションにします。

そうすれば、自ずとビルドアップできます。

あわよくばMペースで少し走ってみてもいい。

そうやって己をコントロールするのです。

レイヤートレーニング

当たり前ですが、筋力アップには筋トレも有効です。

ハムストリング(裏腿)の面積か広いランナーほどランニングエコノミーが高い

という研究結果もあるとのことなので、ハムストリングを中心に刺激が入れられるといいでしょう。

自分史上いちばんハムに効くと思っている筋トレは、レイヤートレーニングです。

レイヤートレーニングはスクワット等の筋トレを層のように積み重ねていって、だんだん負荷をあげていくトレーニングで

- 室内で

- 自重で

- 短時間で

できるのが、ウリです。

その分、地獄ですがw

とはいえ、最大の筋トレは走ることだと思っていますので、ケガや雨、自衛などでランニングができない場合につかってみてください。

参考文献

本題は以上ですが、最後に謝辞を。

今回、引用符をつけていた文章は吉岡利貢著『毎日長い距離を走らなくてもマラソンは速くなる! 』からの抜粋です。

もともと自転車を使ったクロストレーニングに興味があり、手にとった本書でした。

が、ランニングのメカニズムについても詳しく完結に書かれており、事あるごとに読み返しています。

何がいいって、この本、新書なんですよね。

リーズナブルでコンパクトサイズにも関わらず、この密度。

私のトレーニングポリシーとも合っていて気に入っていますw

著者にこの場を借りて御礼申し上げます。

あっぷりへんしょん ~運命に抗え!~

最後におさらいですが、ざっくり云うと

- サブ3はスピードだけじゃなく持久力が必要

- スピードタイプ(速筋派)は筋力をつけよう

- 坂道SIT・セット練・筋トレを使おう

上記のとおり。

思えば昔からガリガリで、小学生の頃のスポーツテストでは

- 50m走は速いほうだった

- 背筋や握力はてんでダメ

という成績でした。

いま思うと、その頃から速筋と遅筋の割合が命運を分けていたような気がします。

しかし、だからといって諦めませんよ。

この運命に抗うプロセスでさえ、マラソンの面白いところなので。

共に、がんばりましょう!