こんな方にオススメの記事

理論上はフルマラソンのサブ3相当となる、10km走の39分切り。

本日のTTの結果🏁

— アオヤマユウキ🌵MADANAO-RUNNER (@you_key69) 2020年12月31日

/

・10km

・38'32(3'51/km)

・祝・新記録!

\

今年を象徴するような逆風と寒さの中、39分の壁をぶち抜いてきました!春先に5km20分できなかったのが嘘のよう😌

これもひとえに皆さんからの激励のおかげです!最高の締めくくりになりました🏆

一年、本当にお世話になりましたッ! pic.twitter.com/s88gXuroR5

話は2020年の大晦日に遡りますが、無事達成できたのでその攻略方法を大公開します。

- 【結論】10km・39分切りトレーニング

- 10km・39分切りの難易度

- VDOTに見るトレーニング理論

- トレーニング

- 補助的なトレーニング

- 3ヶ月間のトレーニング内容

- 私の実例

- MVP級の「呼吸法」

- 注意点

- まとめ

【結論】10km・39分切りトレーニング

という方にはいきなり結論!

【1ヶ月目】

- クルーズインターバル

- {4'00/km 15分 + レスト3分} × 4

↓

【2ヶ月目】

- CVインターバル

- {3'50/km 2.5km + レスト500m}× 4

個人的に効果的だと感じたのは上記のトレーニングです。

このトレーニング方法のメリットは

- スピード持久力を鍛えながら

- 39分切りのペースを確認できる

これらがひと通りこなせるようになれば、10km・39分切りできる確率はかなり上がります。

設定に届かない場合は、もう少し読み進めてみてください。

10km・39分切りの難易度

10km・39分切りは

10km・40分切りを達成したとき、あれほど苦しかったのに

その時点で難易度が高そうなことは容易に想像がつきます。

10km・40分切りがランナーの3%以内と云われていましたから、39分切りはもっと関門が狭くなります。

VDOTで見る目安

走力レベル(VDOT≒53.5)からすると、以下のような走力を持つランナーに該当します。

| 距離 | タイム | ペース |

|---|---|---|

| 5km | 18'48 | 3'45/km |

| 10km | 38'59 | 3'53/km |

| Half | 1:26'18 | 4'05/km |

| Full | 3:00'03 | 4'16/km |

上記のとおり、フルマラソンの予想タイムが3時間であることから「サブ3するためには到達しておきたい目安」と云えます。

チャレンジするレベルとしては

- 5km 19分切り

- ハーフ 87分切り

を達成したランナーが次に据える目標にふさわしいでしょう。

そういう意味では10km・40分切りを達成した後は、一度10kmから離れて5000mやハーフで別の目標を狙うというのも一計です。

その方がトレーニングの幅も広がり、マンネリ防止にもつながりますからね。

▼「5km・19分切り」について詳しくはコチラ

VDOTに見るトレーニング理論

前述のとおり10km・39分切りのVDOT(走力レベル)は約53.5です。

10km・40分切りはVDOT≒52.0だったので、理論上は以下のようにトレーニング強度を上げることが推奨されます。

| 種類 | 説明 | 52.0 | 53.5 |

|---|---|---|---|

| E | 長時間ラクに走れる | 4'57 | 4'50 |

| M | マラソン完走ペース | 4'22 | 4'16 |

| T | キツいが、30分耐えられる | 4'07 | 4'01 |

| I | かなりキツいが、1km耐えられる | 3'47 | 3'42 |

これらはあくまで理論上ではありますが、10km・39分切りの3'53/kmは「Tペース=キツいが、30分耐えられる」と「Iペース=短時間しか持たないほどキツい」の間です。

後述しますが、

トレーニング

トレーニングの概要は冒頭で掲げたとおり。

【1ヶ月目】

- クルーズインターバル

- {4'00/km 15分 + レスト3分} × 4

↓

【2ヶ月目】

- CVインターバル

- {3'50/km 2.5km + レスト500m}× 4

最終的に10kmを4分割(各2.5km)して、目標ペース(3'53/km)で走りきれるようになることを目指します。

クルーズインターバル

- 疾走区間 Tペース(4'05/km~4'00/km)× 10~15分

- 休息区間 ジョグ(疾走時間の1/5)

- インターバル回数 疾走区間が合計10km以上になるように3~5回

10kmを40分以内で走る力はあるはずなので、4'00/kmで走る合計距離は10km以上になるようにインターバル回数を設定します。

スピード持久力を養うトレーニングの中でも、持久力に重きをおいたトレーニングです。

最初は疾走ペースを4'05/kmで10分、回数も3回から始めて、慣れてきたら徐々にペースを4'00/km・15分、インターバル数4回…と上げていきましょう。

▼詳しくはコチラ

第1フェーズ

- 疾走区間 4'05/km × 10分

- 休息区間 ジョグ × 2分

- インターバル回数 3~4回

トレーニング開始時期にもよりますが、仮に10km・40分切りをした時点の走力だとすると、VDOT的には閾値ペース(Tペース)が4'07/kmとなります。

閾値ペースよりやや速いペースとなるため、小手調べとして合計時間を30分~40分走ってみましょう。

小手調べとはいえ、通常20分と推奨されている閾値ペースを分割しながらも長めに走れるので、トレーニング効果は十分です。

第2フェーズ

- 疾走区間 4'00/km × 15分

- 休息区間 ジョグ × 3分

- インターバル回数 4~5回

慣れてきたら疾走ペースをキロ5秒上げて、時間・回数を増やしてみましょう。

もともと10km・40分切りをできる走力はもっているはずなので、走れないことはないはずです。

単純計算で疾走区間が3.75kmになるので、4~5回走ることで、分割しながらも15km~18km耐えられる持久力がつきます。

CVインターバル

- 疾走区間 CVペース(3'55/km~3'50/km)× 2~2.5km

- 休息区間 ジョグ(疾走距離の1/5)

- インターバル回数 疾走区間の合計距離が6〜10kmになるように3〜4回

スピード持久力を養うトレーニングの中でも、スピードに重きをおいたトレーニングです。

10km・39分切りのペースと同等なので、CVでそのスピードを維持するための

- フォーム

- 呼吸

▼詳しくはコチラ

第3フェーズ

- 疾走区間 3'55/km × 2km

- 休息区間 ジョグ × 400m

- インターバル回数 3回

第4フェーズに移行するために、まずは軽めのCVインターバル。

クルーズインターバルより1本当たりの距離は短くなっているので、何とか粘ってほしい。

第4フェーズ

- 疾走区間 3'50/km × 2.5km

- 休息区間 ジョグ × 500m

- インターバル回数 4回

10km・39分切りの4分割走という理解でOKです。

これでいいのか不安になるかもしれませんが、あとは軽く疲労を抜いて本番のアドレナリンに任せれば大丈夫です。

補助的なトレーニング

私がいつも目標タイムを達成するために

- 目標ペースより速いペースで短距離を走る

- 目標距離より長い距離をゆっくり走る

そのため、今回の10kmTTに臨むにあたっては

- SIT(Sprint Interval Training)

- ハーフマラソン(21km走)

SIT

- {30秒ダッシュ+2~4分休息}×6~8回

目的は

- トップスピードの向上

- 最大酸素摂取量の向上

- フォームの養成

SITはメインの練習にするのではなく、ドリル的な動きづくりとしてジョグの日にセットでやることをオススメします。

ハーフマラソン

ハーフマラソン等、20~30kmの長い距離も走っておきましょう。

と思うかもしれませんが、目的は

私の場合、トレーニング期間にハーフの峠走やサブ85チャレンジを行っており、おかげで

と脳を騙すことに成功しました。

もちろん走力アップも大事ですが、心理的なハードルを下げるのはこれが一番効果的だったように思います。

尚、後述しますが、あくまで目的はフルマラソンのサブ3なので、10kmだけにこだわらず、定期的に長い距離は走っておいたほうがいいという意味も含んでいます。

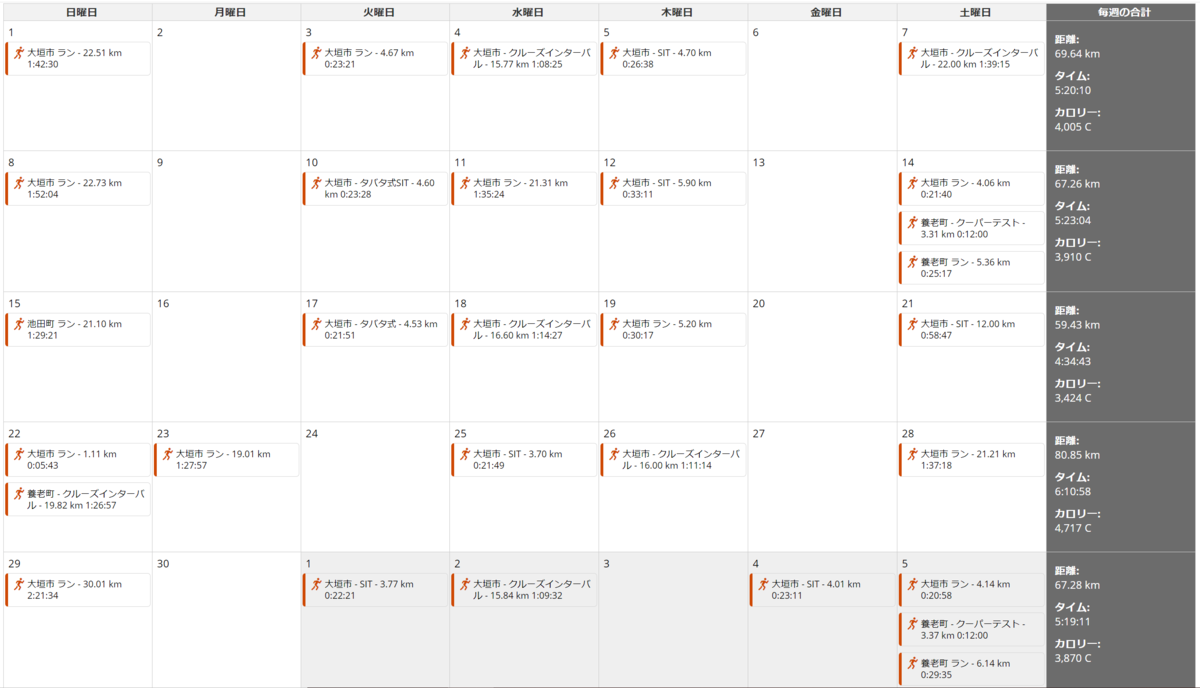

3ヶ月間のトレーニング内容

私が10km・39分切りを達成したのは2020年12月31日でした。

初めてクルーズインターバルに臨んだのが、10月28日。

その間、約3か月のトレーニング内容を全公開いたします!

10月

- クルーズインターバル 1回

- SIT 5回

- 20km以上 5回

- 5kmTT 18'38"

5kmTTで19分切りをクリアし、月末に初めてクルーズインターバルに挑戦しました。

11月

- クルーズインターバル 4回

- SIT 4回

- 20km以上 5回

クルーズインターバルのペースを徐々に上げていき、4'00/km・15分が4回できるようになります。

12月

- クルーズインターバル 1回

- CVインターバル 4回

- SIT 2回

- 20km以上 2回

- ハーフTT 1:25'04"

クルーズインターバルのおかげもあって、12月13日にハーフ85分台を達成。

その後はCVインターバルに切り替えてさらに強度を上げていきました。

本番前の2日間は疲労抜きに徹しました。

- 12/29 完全休足

- 12/30 調整ジョグ+ダッシュ

- 12/31 10kmタイムトライアル

さて、いよいよ当日のお話です。

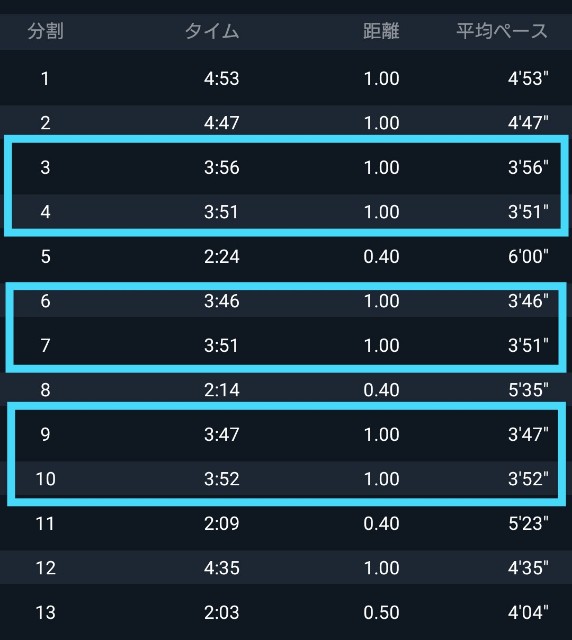

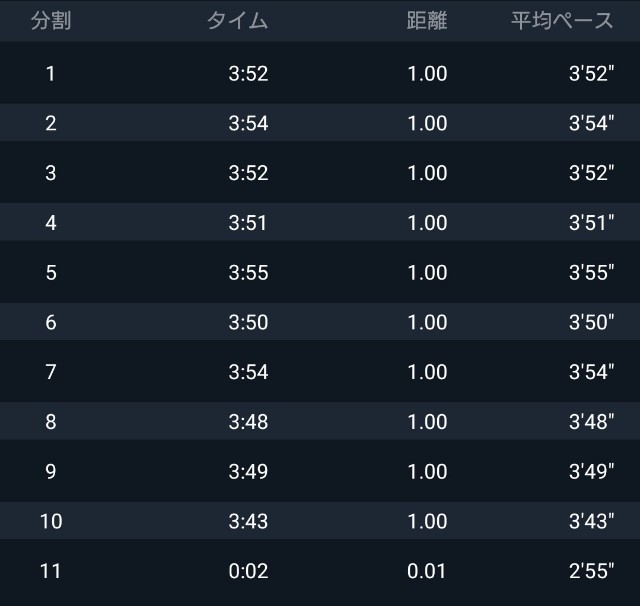

私の実例

- タイム 38'32"

- ペース 3'51/km

コース

決戦の地は高速道路のJCTにできた1周約2kmの農道。

ここを5周します。

10km・40分切りを達成したときと同じ、フラットで縁起のいいコースです。

アラート

TTのときはGARMINのペースアラートに頼ります。

目標ペースは3'53/kmのため

ペース配分

ペース配分はイーブンペースで。

変に上げたり下げたりするのは、経験上キツくなることを認識しているのでやりませんでした。

途中、調子がよくて上げたくなってもガマン。

ラストスパートをするにしてもラスト200mくらいから。

油断せず、あくまで39分切り(38分台)達成を第一優先にします。

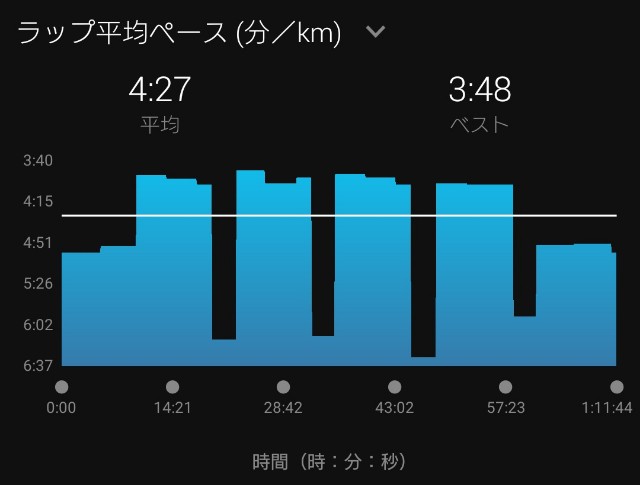

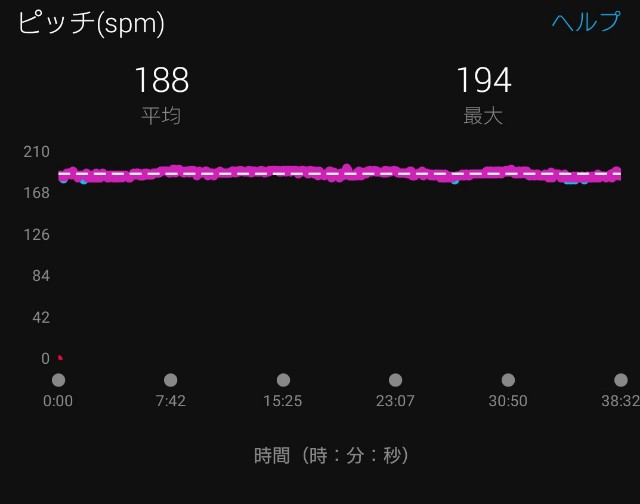

ピッチコントロール

TTやポイント練習では、できるだけ速く正確にピッチ(歩数)を刻むために脳内BGMを使います。

今回の脳内BGMはちょうどハマっていた黒夢の『MARIA』でした。

BPMは188。

こちらはTTの結果ではありますが、そのおかげで嘘みたいにピッチを188spmで刻めていました。

脳内BGM、恐るべし…!

アップ

挑戦したのは2020年12月31日、大晦日。午前7:30、気温は1℃。

よりによって2020年いちばんの寒さだったので、アップは入念に。

段階的にカラダを温める意識をしました。

自宅

温かい室内で動的ストレッチと軽く腕立て伏せをして、まず玄関を開けるためのハードルを下げますw

ジョグ

自宅から専用コースまでは約3km。

ウィンドブレーカーを羽織り、ジョグで向かいます。

WS

TTの前に必ずおこなうのがWS(ウインドスプリント)です。

目的はいつもこの3つ。

- ウォーミングアップ

- 目標ペースを楽に感じさせる

- 目標ペースの最終確認

今回は3'53/kmより少し早い3'48~3'50/kmで200mを4本入れておきました。

(レストは20秒ウォーク)

いざ出走

スタート~4km(~2周目)

まず1周目で風の影響を確認。

滋賀県の霊峰、伊吹山から吹きすさぶ西風が強いので、西に向かって走る約800mは耐えどころ。

その分、東向きではエネルギーを節約しながら走れるように意識しました。

5km

39分切りの場合、5km時点では単純計算で半分の「19'29"」には収めておきたいです。

今回、私のランニングウォッチは5km通過と同時に「19'25"」を知らせてくれました。

しかし、5kmで気づけたのは大きい。

ここでスイッチが入りました。

6km~8km(3~4周目)

スイッチが入ったは良いが、ペースを上げると息が苦しくなる。

風もあったせいか、脚よりも呼吸がキツかったのです。

しかし、こういう辛いときにこそ閃くんですよね。

呼吸のリズムを変えることで(後述)急にラクになるというミラクルを起こしました。

9km~フィニッシュ(5周目)

呼吸のおかげで余力が残せましたが、作戦どおりスパートはガマンして、残り200mは時計を見ずにダッシュ。

10kmの通知を確認してフィニッシュしました。

40分切りを達成したときは雄叫びを上げてしまいましたが(苦笑)今回は静かにガッツポーズw

記録達成の感謝と一年の締めくくりコースにお辞儀をして帰ってきました。

MVP級の「呼吸法」

個人的には今回39分切りを勝ちとったMVPは「呼吸法」にあるとおもっています。

コトバで表現するのが難しいのですが、呼吸を意識するまでは、苦しい時に一歩ずつ吸って吐いてを繰り返していました。

極端な話、

- 右 吐く

- 左 吸う

- 右 吐く

- 左 吸う

:

しかし、それだと速いピッチに呼吸が追いつかなくなり、

と5km超えたあたりから失速しかけたのです。

そこでダメ元で呼吸法を

- 右 吐く

- 左 吸う

- 右 吸う

- 左 吸う

:

すると一気に呼吸がラクになったのです。

これぞ、背水の陣!

一時失速しかけましたが、おかげで持ち直すことができ、残り5kmはむしろ上げて終えることができました。

まさかTTの最中に覚醒するとは思いませんでしたが、呼吸は大事ですよ、皆さん ^^

注意点

最後に念頭においておいていただきたい注意点です。

サブ3を目指すマラソンランナーにとって

あくまで主戦場はフルマラソン

10kmはフルマラソンの練習の一貫として割り切る必要があります。

39分切りのためのスピード練習ばかりだと故障を招きかねませんし、10kmしか走れないカラダになってしまっては本末転倒です。

10kmに固執しすぎてはならないことを念頭に置いておきましょう。

39分切りできてもサブ3できない

とはいえ、10km・39分切り(38分台)はVDOT上はフルマラソンのサブ3とギリギリ同等です。

- VDOT 53.5

- 10km 38'59(3'53/km)

- フル 3:00'03(4'16/km)

ギリギリ?いや、むしろ届いていないのです。

スピードタイプのランナーの場合は終盤に失速するリスクが十分あるので、39分切れてもサブ3できるとは限らないので慢心せずトレーニングを積みましょう。

39分切れなくてもサブ3できる

裏をかえせば、39分切りができなくてもサブ3を達成できるランナーもいるということです。

- フル・サブ3 = 4'15/km × 42.195km

- 10km・39分切り = 3'53/km × 10km

スタミナタイプのランナーの場合、10kmの39分切りよりもサブ3を先にクリアしてしまう方もいます。

何より、10km・39分切りに向けたトレーニングがフルマラソンを走るためのスピード持久力養成に一役買っているのは間違いないでしょう。

まとめ

最後にもう一度ふりかえります。

【1ヶ月目】

- クルーズインターバル

- {4'00/km 15分 + レスト3分} × 4

↓

【2ヶ月目】

- CVインターバル

- {3'50/km 2.5km + レスト500m}× 4

分割してもいいから、少しずつ39分切りのペース(3'53/km)にカラダを慣らしてくことが大事です。

しかし、よくよく考えてみるとこれは何も39分切り(38分台)に限ったことではありません。

40分切り(39分台)を狙うときでも使えると思います。

ただ、設定を落とせばいいだけなので。

しかし、40分切りを目指していた当時はその発想には及びませんでした。

泥臭く、当たって砕け続けていたのです。

その頃と比べると、39分切りはずいぶん失敗の回数を減らせたように思います。

やはり目標を高くすればするほど人は工夫を凝らし、レベルアップしていきます。

このブログも、そんな高みを目指すチャレンジャーのお役に立てると光栄です。

共に駆け抜けよう!