いつからか「DIY」という呼称が市民権を得はじめ、「日曜大工」という呼び名をしのぎつつあるようにおもう。

でも、あえてタイトルは「日曜大工」にした。

なぜなら本当に日曜日にしかやらないから。

■木材を丸く円形にくり貫く

さて、その日曜大工でいったい何をたくらんでいるのか。

それはおいおい明らかにしていくことにするが、まず今回はこの、

カラーボックスの天板に丸い穴を空けたいのである。

その一連を備忘と共有のために記しておきたい。

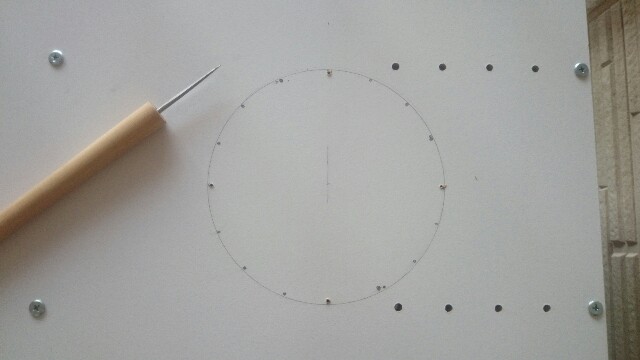

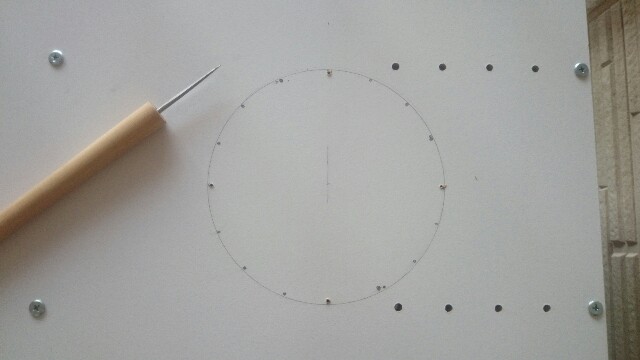

(1)円を下書きする

コンパスでいい。今回は直径160mmとする。

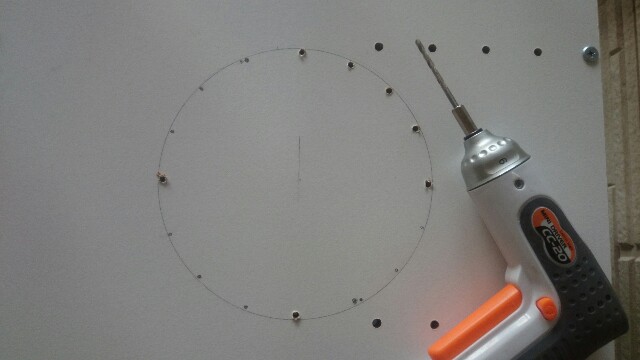

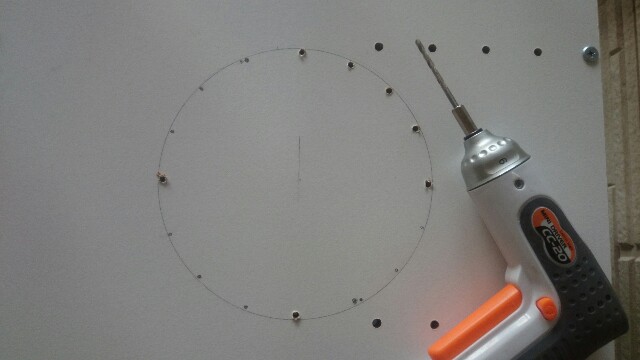

(2)ドリルで目印をつける

キリでもよいが、たまたま電動ドリルがあったので使ってみる。

安物なので、長時間連続でつかうとモーターが焼けるおそれがあるらしい。

こわい。

もし本格的に日曜大工やるなら、ぜひMakitaのドリルがほしい。

(3)引き廻し鋸でくり貫く

今回特筆すべきはこの工程である。

なんせ引き廻し鋸なんて使うのはじめてだから。

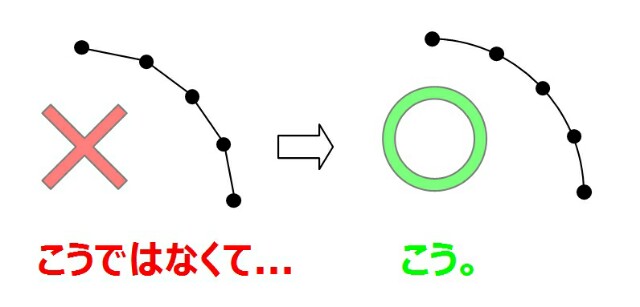

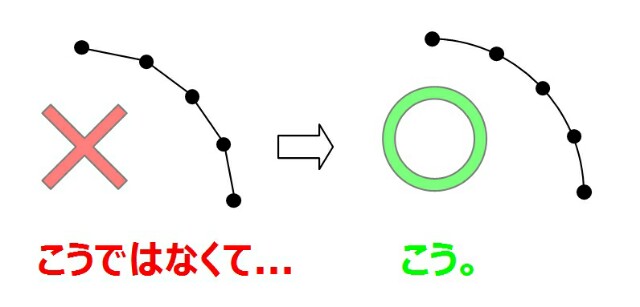

最初はドリル穴にそって切っていけばいいや、くらいの軽い考えでいたが、数ミリのドリル穴で方向転換をするなんてどだい無理だったのである。

じゃあどうすれば良いかというと、点と点を直線で結ぶのではなく、曲線で結べばよいのである。

その曲線ができなくて困ってるんじゃないか、とおもうだろう。

でもそうじゃないんだ。

できるんだ、実は。

引き廻し鋸さえあれば。

引き廻し鋸を単に細いノコギリだとおもってると、なかなかイメージがふくらまない。

けど、左右によくしなるノコギリだと認識できると意外とすぐ曲線が切れるようになる。

刃のしなりを利用してカーブを描けばよいのだ。

ひとたび点から点への曲線が切れると、あとは勢いで円がくりぬけてしまう。

たしかに力仕事ではあるが、コトンと切り落とせたときは、それはもう快感であった。

(4)ヤスリで仕上げる

やや保守的に下書きした円の内側を切り落としたら、おもってたよりもだいぶ小さな円になってしまった。

なので、やすりがけで円を広げることになったが、長い間けずっていると音が近所迷惑にならないか、そわそわしてきてしまうので、できるだけ切り落とすときには完成に近いサイズで切れるとよい。

ヤスリにたよりすぎると、円もいびつな形になってきちゃうし。ね。

■作業時間 90分

■補足

日曜にかぎらず頻繁に木材を丸くくりぬくのであれば、自在錐というベンリな道具があるので、そちらをご利用されるとよいかとおもいます